Que recherchez-vous ?

Un contenu sur ce site

Une personne sur l'annuaire

Une formation sur le catalogue

Un contenu sur ce site

Une personne sur l'annuaire

Une formation sur le catalogue

L’équipe regroupe des chercheuses et des chercheurs spécialisés en histoire, histoire de l’art et archéologie, constituant dans le paysage universitaire national et international un pôle de recherche interdisciplinaire dans le domaine des sciences de l’Antiquité. Les recherches de ses membres s’organisent autour de thématiques touchant aux identités dans le monde méditerranéen, à l’organisation des territoires, à l’évolution des espaces et à la protection du patrimoine.

Les terrains couverts par les activités du laboratoire HeRMA concernent tout le monde méditerranéen, avec en particulier des chantiers archéologiques et travaux historiques sur la France, l’Italie, la Grèce, l’Égypte ou encore la Palestine. Certaines problématiques de recherche ont également conduit vers des territoires plus éloignés comme le Soudan.

2004

1er septembre

Date de naissance

11

Enseignants-chercheurs

16

Doctorants

17

Chercheurs associés

L’Antiquité est un véritable laboratoire de questionnements qui entrent bien souvent en résonance avec le monde contemporain. Associant les méthodes et acquis de sciences diverses comme la psychologie, la médecine, le droit, l’anthropologie et la sociologie, les membres du laboratoire explorent les différents aspects de la vie quotidienne des sociétés antiques.

Certains phénomènes culturels font l’objet d’une attention particulière : l’agentivité des femmes, les perceptions du corps des individus, les environnements sonores dans lesquels les personnes évoluaient. Ainsi, les corps féminins violentés, les liquides biologiques tels que le sang ou le sperme, les instruments de musique et les sons perceptibles dans les divers espaces de vie, sont autant de thématiques traitées, afin de mieux connaître ces peuples anciens qui ne sont ni tout à fait mêmes ni tout à fait autres que nous.

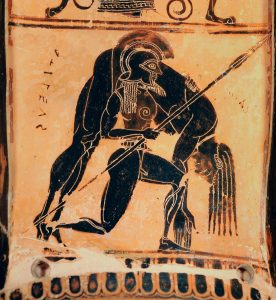

Ajax le Grand portant le cadavre d’Achille, « vase François », vers 570 av. J.-C. Florence, Museo Archeologico Nazionale. Photographie National Museum of Florence

La manière dont les Anciens se définissaient et étaient définis par les autres est au cœur des travaux du laboratoire. L’étude des pratiques sociales, religieuses et politiques permet ainsi de mettre en lumière le processus de fabrication des identités.

Elle se décline à travers différentes thématiques, telles que la façon dont les individus se donnent à voir sur leurs monuments funéraires, l’image qu’ils entendent renvoyer à leurs interlocuteurs dans les relations diplomatiques, les noms qu’ils choisissent pour leurs enfants, les cultes qu’ils pratiquent et la mise en scène que cette expression des croyances religieuses implique.

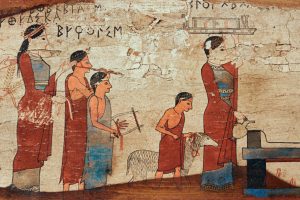

Scène de sacrifice grec, tablette de Pitsa, vers 540-530 av. J.-C. Athènes, National Archaeological Museum. Photographie Wikimedia Commons CC 2.5

La question des patrimoines en danger et de la lutte contre le trafic illicite des biens culturels est devenue un des champs d’étude du laboratoire, notamment à la suite des Printemps Arabes de 2011. Le commerce illégal d’objets archéologiques est un sujet crucial dans les pays en conflit ou en situation de post-conflit. Le laboratoire HeRMA a développé une expertise judiciaire en la matière, notamment en collaborant à la veille documentaire mise en place par les services de l’État sur le marché de l’art.

Des études sont menées sur les objets eux-mêmes et sur les réseaux utilisés par les trafiquants. Parallèlement, la perception de l’Antiquité aux périodes moderne et contemporaine fait partie des travaux du laboratoire, avec une attention portée à l’histoire de l’archéologie et de la constitution des collections.

Destruction du musée de Palmyre, août 2015. Photographie Iconem

L’étude des édifices protohistoriques et antiques occupe une place importante dans les travaux de l’équipe. L’articulation entre l’architecture et son décor – décor architectural, mosaïques et autres sols décorés, enduits peints et stuqués, placages de marbre – fait l’objet d’une attention particulière.

Les perspectives de recherche sont plurielles : chronotypologiques, avec des réflexions sur les plans et la fonction des bâtiments, l’évolution stylistique des décors ; formelles, afin de restituer l’aspect extérieur et intérieur des édifices ; techniques, avec des analyses sur les matériaux et les traces laissées par le travail des artisans.

Les recherches sont en grande partie fondées sur des données inédites, issues de fouilles que portent ou auxquelles collaborent les membres de l’équipe. L’exploitation des fonds d’archives joue également un rôle important dans la compréhension et la restitution d’édifices issus de fouilles anciennes.

Villa de Marina di San Nicola (Italie), enduit peint provenant de l’étage de la tour belvédère. Photographie T. Crognier

Les formes urbaines et rurales de l’occupation humaine, du IVe s. av. J.-C. au VIIe s. ap. J.-C. font l’objet de travaux nombreux. Différents territoires du pourtour méditerranéen sont pris en considération comme la Gaule, l’Égypte, la Grèce ou l’Italie. Concernant les contextes urbains, il s’agit de comprendre comment les villes – qu’il s’agisse de capitales ou d’agglomérations secondaires – étaient organisées et comment on y vivait.

Les territoires ruraux, cruciaux pour l’approvisionnement des populations urbaines, font également l’objet de travaux spécifiques, afin de comprendre la manière dont ils étaient occupés et exploités et comment y circulaient les hommes et les marchandises. Les liens d’interdépendance entre ces différents territoires sont explorés notamment à travers l’étude des espaces domestiques, funéraires et artisanaux. Ces travaux sont fondés sur des fouilles archéologiques mais également sur l’exploitation des sources écrites, narratives ou épigraphiques.

La vallée de la Vienne à Bellefonds. Photographie S. Lemaître

Les pratiques économiques et sociales dans le monde antique constituent une autre part des travaux interdisciplinaires du laboratoire. Ces derniers s’appuient sur une approche croisée de sources documentaires de nature variée, narratives, épigraphiques, archéologiques ou encore iconographiques.

Les recherches menées ont trait à l’acquisition des matières premières, aux processus de leur transformation et à leur commercialisation. Cela concerne aussi bien les matériaux de la construction – pierre, terre ou bois – que ceux de l’artisanat – métaux, argile ou matières dures animales –, ou encore les produits alimentaires – vins, huile, sauces et conserves de poisson ou de fruits. Un intérêt particulier est porté à l’organisation des réseaux d’échanges ainsi qu’aux acteurs de ces pratiques économiques. Enfin, ces travaux intègrent une dimension sociale en prenant en compte les contextes de mise en œuvre et d’utilisation de ces produits éclairant in fine les modes de vie des Anciens.

Assemblages d’amphores de l’établissement gaulois des Gains à Saint-Georges-lès-Baillargeaux (Vienne). Photographie S. Lemaître

Les sources épigraphiques, autrement dit les textes inscrits sur support durable comme la pierre, le métal ou la céramique, sont à la fois des objets historiques et archéologiques. Elles donnent au chercheur un accès direct au monde antique, sans intermédiaire. Pratique éminemment culturelle, l’épigraphie transcrit, dans son langage et avec ses codes, l’expérience vécue par les populations antiques. L’étude des inscriptions permet ainsi de pratiquer une histoire incarnée, en allant au plus près des individus, même les plus modestes.

Il s’agit dès lors d’utiliser les inscriptions comme sources d’une histoire sociale, religieuse, institutionnelle, économique de l’Antiquité gréco-romaine, dans un dialogue perpétuel avec les autres types de sources. Une attention particulière est portée à l’épigraphie de terrain, par la constitution de corpus d’inscriptions, qui forment l’ossature sur laquelle s’appuient les travaux de bon nombre d’historiens et d’archéologues.

Par ailleurs, le souci de former la relève dans cette discipline exigeante se traduit par un engagement important dans la formation des jeunes chercheurs au métier d’épigraphiste.

Séminaire d’épigraphie à Athènes, mai-juin 2023. Photographie A. S. Chankowski